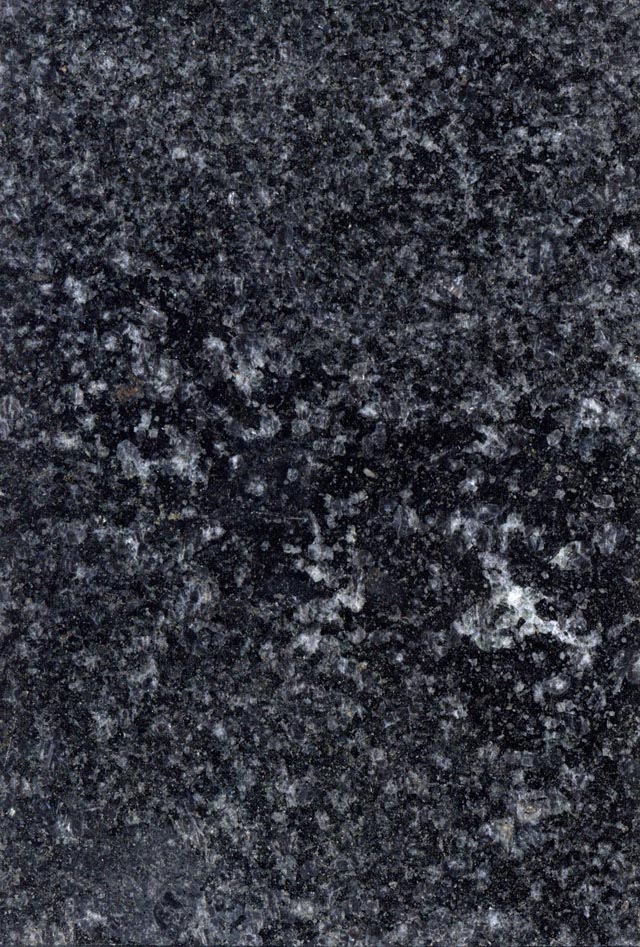

国産石種の有色系石種の代表格

それがこの「浮金石」です。

昭和2年から採石されている

歴史の古い銘石の一つです。

以前は「三春石」と呼ばれていたそうです。

流石にこれは知りませんでしたけど。

漆黒といっても深みのある青黒い独特の石目の中に

キラキラと光る金が散りばめられた銘石。

それが名の如く浮金石です。

金が浮くといっても本物の金ではありませんけどね。

(金の正体はアルカリ長石でした)

有名なところでは沖縄の戦没者慰霊碑に使用されています。

僕は5年前に使用しました。

写真は入荷後に作業場にて仮組みした時のものです。

インドやアフリカからの輸入黒御影である

いわゆる閃緑岩が入ってくるまでは

黒御影といえばこの浮金石でした。

採石業務を行なっているのは(株)フクイシ さんです。

以前は数社が採石を行なっていたのですが

数年前に最後の業者が手を引くということになり

(株)フクイシさんが引き継いだそうです。

採石場所は福島県の郡山市・小野町・田村市の

3つの境界線が交わる黒石山のほぼ山頂になります。

標高的には800mちょっとらしいですが

なかなかの急角度の山道を上がっていきます。

昔からこの浮金石は歩留まり(製品化率)が低く

非常に取り扱いが難しいという話は聞いていましたが

丁場を見て実感しました。

なんといっても丁場に向かう途中に

製品化出来ないとんでもない数の

石のブロックが置いてありました。

正直、角香炉ぐらいなら

傷部分を避けても10個は

軽く取れそうな物もありましたね。

この浮金石ですが元々、斑れい岩の為か

ビリ、シマやクラック等が多い所へ

以前は発破作業にて採掘していたので

原石内部に発破傷が入ってしまい

結構、シビアな問題になっていました。

需要が多かった頃は、そのような状態でも

飛ぶようにこの石は売れていたので

墓地の中でも古い浮金石のお墓の中には

結構、キズが入ったお墓も多いのが現状です。

ただ、この丁場は(株)フクイシさんの前に

数社が掘っていたのですが

当初からワイヤーソーを導入していたので

発破による採掘はしていないそうです。

よって、現在の浮金石は昭和の頃のような

発破傷の浮金石はないようです。

ワイヤーソーとは紐状のワイヤーに切削用の

工業用ダイヤチップが付いていて

そのワイヤーを回転させて切断します。

当然、最初にワイヤーを通す穴を開けなければなません。

まぁそれだけでもかなりの作業ですが・・・

下の写真がワイヤーソーでの切削風景(?)です。

機械のレールの先から石の中を通って

機械の斜め上からそのワイヤーが戻ってきています。

この方法ならば平面に無駄なく採掘でき、

発破による傷も出ないでないというメリットがあります。

しかし、このワイヤーを通すための貫通穴を

開けなければならないので

その分、コストはかなり割高になるので

どうしても高価になってしまいます。

そしてこんなに大変神経使って採石しているにも関わらず、

この浮金石の歩留まり(製品化率)は3%だそうです。

例えば、お墓100基分の原石を掘ったとしましょう。

その中100基分の原石からお墓として売れるものは

3基しか作れないということです。

97基分は使えないというコスパの悪さ。

それが丁場手前に置かれていた石のブロックの正体です。

ただ、自然相手の事ですのでこれは当たり前の話です。

人工物のように製品化率が計算できれば

価格調整はできるのでしょうけど。

そしてこの浮金石のもう一つの

難易度を挙げている部分が

色調、石目の問題です。

採掘される場所や深さ等で

石の色調、石目が全然変わってしまうのです。

下の写真は(株)フクイシさんの工場の

ストックヤードですがよく見てください。

上の3枚の写真全て浮金石の研磨状態です。

同じ石なのにこれだけ石目、色調が違うわけです。

よって、ここで色合わせと呼ばれる作業が行い

基本的に近似しているブロックを組み合わせるという

更に大変な作業が待っているわけです。

これは神奈川県産の本小松等でも同じことが言えます。

その高いハードルを山のプロ達が

吟味して厳しいチェックを超えてきて

今度は浮金石を知り尽くした

工場の職人達の切削、研磨、

そして色合わせを経て

やっと皆様のお墓になるという現実を

考えてみていただきたいのです。